2021年、ハンドメイドマーケット「Creema(クリーマ)」が開催した公式イベント「大人の自由研究」にて、**SDGs部門「驚きのアップサイクルで賞」**を受賞した作品の制作過程を紹介します。

この記事では、廃材の真鍮製ナットから3本のリングを制作するまでの詳細な手順を、写真付きで解説しています。

アップサイクルの視点を取り入れつつ、ジュエリー作家としてのこだわりと技術を詰め込んだ一点物の作品をぜひご覧ください。

🔗 プロフィールページを見る

🔗 Creemaイベントページ(外部)

目次

作品テーマとデザインコンセプト

制作に入る前に、以下の3つのテーマを自分の中で設定しました。

・ストレートではなく、流れるような「S字ライン」のリングを作る

・ナットが原型とは思えない、洗練された形状を目指す

・1つのナットから可能な限り多くの指輪を制作し、材料の無駄をなくす

素材は廃材の真鍮製ナット|SDGsへの取り組み

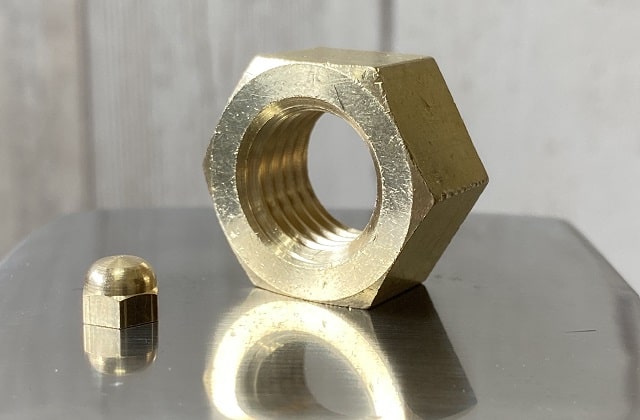

使用したのは、設備のメンテナンスで不要となった廃材の真鍮ナット。(たまたま訪れた取引先で、廃棄するという事だったので頂いたもの。)

なかなかの見た目です・・。でも、プロの目で見ると、素材としてのポテンシャルを即座に感じ取れました。「これを使って指輪が作れる」と思ったわけです。

この作品では、単なる「リメイク」ではなく、捨てられるはずの素材に新たな価値を与えるアップサイクルを実践しています。

🔍 アップサイクルとは:不要品を創造的に再利用し、新たな製品に生まれ変わらせる取り組み。

ナット1個と袋ナット1個。

業務用の洗浄機でグリスと泥を落とすと、真鍮本来の輝きが戻ってきます。

深いキズも表面処理で消せることを前提に、内側の腐食や素材疲労がないか確認し、再利用可能な状態と判断しました。

制作手順:ナットから3本の指輪を生み出す過程

ナットをスライスしていく

ここからは制作手順の紹介になります。

早速ですが、テーマの一つにある「できるだけ材料を無駄にしない」

これを実行するために、一つのナットから3本の指輪を制作することにしました。

(そこまでやっている人はまだ見たことがないので。笑)

というわけでナットを3本にスライスする必要があります。

・・と言っても金属なので、キュウリのようにスパスパ切れるわけではないです。

まずはナットの幅から3本分の材料が取れるように、ケガキで印をつけてます。

(画像では見やすいように黒マジックの上からケガキで線を引いています)

ジュエリー制作において「ケガく」という工程は、寸法精度と後工程の再現性を担保するプロの作法です。

この作業で、1つのナットから3本の指輪を正確に切り出す下準備を行います。

これを曲がらないように慎重に糸ノコで切断。糸ノコによる手切りは、刃の向き・テンション・金属抵抗の感覚を頼りに職人の勘と技術が問われる作業。

切り口が斜めになれば3本分の材料取りの予定が狂ってしまい、全てが台無しになってしまいます(↑は一本切り終えて、二本目と三本目をカットしているところ。)

なんとか無事に3本分のカットが終わったところです。1本のナットから3本分、無駄なく切り出すことができました。

素材ロスを抑えるアップサイクル的観点でも、職人的観点でも高評価される技術です。

今思えばここが最大の山場だったかもしれません・・大変でした・・。

ナットの切断面を整える

切断面を粗削りするこの工程では、後の仕上げ作業を想定した厚みに調整します。

ヤスリの番手や角度も素材やリングサイズに応じて都度最適化しています。

3本の面を粗削りし、その後に厚みを揃えた状態。

リングとしての土台がここで整うため、全体の品質に直結する重要なポイントです。

2本は厚みを揃えて、一本は0.2mm程度厚めにしてあります。

少し厚くした理由は後程。

内側を削ってサイズを調整する

ナット特有のネジ山は、指輪として着用するには取り除く必要があります。

ここでは削りすぎによるサイズ超過を防ぐため、寸法管理と均一性が鍵になります。

今回はリングサイズで、

・11号2本

・17号1本

上記のように調整しました。

先ほどの工程で、1本だけ0.2mm厚くした理由ですが、メンズ用という構想だった為です。

そして次の工程ですが、内面の真円とサイズの調整をした後で、まだ粗いままの側面を綺麗にしていきます。

平らな定盤(じょうばん)という台の上に紙ヤスリを置き、その上でこすって綺麗にすればいいので簡単。

ちなみに定盤はケガいたり(けがくとは、目印となる線を引いたりすること)測定の際に、平面の基準となる水平な台のこと。

※1台しかない場合には、平面の基準が狂わないようにする為に定盤の上で叩いたり削ったりはしない方が良いです。

ここまで綺麗にできたらとりあえずOK。内径が整い、リングサイズも11号×2本、17号×1本に調整済み。

厚みや直径も用途に合わせて微調整しており、精密な加工技術が活きる工程です。

余計な部分を切断する

今の状態のまま仕上げても格好良さそうですが、元がナットだと分からないようにするのも今回のテーマ。

まずは、装着感と耐久性に影響するリングの厚みを調整します。

内径を基準に外形をケガくことで、バランスの取れた断面設計が可能になります。

その後はケガいたラインに沿って大まかに糸ノコでカットしていきます。

出来るだけケガいたラインのぎりぎりを切り回せると、その後のヤスリがけが楽になります。

削る量も最小限で済みますし、余計な粉も出ません。

ただ、攻めすぎて切り過ぎるとそこで終了なので、やり過ぎない程度にです。

↓が切り回した後の画像。

うっすらラインが残っている程度にカットできたので、まあいい感じだと思います。

ナットの面影が完全に消え、「ジュエリー素材」としての形状に変化。

この段階で、本格的なリング制作が始まります。

次は、このラインを目安にしながら表面をヤスリで削り、全周の厚みを均一にします。

厚みの不均一は石留や仕上げの妨げになるため、ジュエリー制作では最も基本かつ重要な工程の一つです。ほぼ均一の厚みに出来たので、ここからもう一度ケガきます。

先ほどは一周同じ幅の円でケガいて切り回しましたが、

今度は厚みを変えてケガキ、それを目安に削り込んでいきます。

画像では分かりにくいかもしれませんが、

・指輪を身につけた時に手のひら側に来る部分を薄く

・上に行くにしたがって徐々に厚くなるように

↓のようにケガきました。

天地左右がずれない様に普段はケガいておくのですが、画像で分かり易い様にする為に今回だけマジックで印をつけてあります。指なじみやデザイン性を加味し、厚みに変化を付ける構想設計。

この段階で、メンズ用のリングはあえて厚めに残してあります。

下は1本削ったところの画像ですが、下から上にかけて徐々に厚みが変わっているのが分かると思います。

上下左右に自然な厚みの流れを作り、今後のS字デザインに向けた下地を作ります。

視覚と触覚の両方で「違和感のないカーブ」を作ることがプロの判断です。

そして当然これも3本やります・・・。

ベースのリングが出来たら形を作っていく

今まではベースとなるリングを作る工程でしたが、ここからはデザインを施していきます。

最初に、ストレートのリングをS字ラインになるように曲げていきます。

全てのリングをS字に整形。見た目の流れ・着け心地・耐久性の3点を揃えるため、

一点もの制作における職人的精度が求められる工程です。

画像のようにカーブが揃うように、少しづつ曲げながら3本を調整。

これが終わったら次は左右からトップにかけて一部分をえぐります↓。

中心線をケガいて、それを目安にしてS字ラインとリンクするように削り込み。

左右からトップへ向かうラインにえぐりを入れ、視覚的アクセントを追加。

手作業で左右対称を保ちながら削る技術力が問われます。

削り込んだ途中では、中央部分がひし形というか、ラインに対して不自然な角が残っています。

柔らかいデザインの一部分が尖っていたら統一感が無いですが、

これは、この後の工程で自然な流れに整えていくので今はこのままでOK。

下はえぐった面の粗い肌を綺麗に整えた画像。

トップから下に向かって半分の位置まで入れましたが、徐々に消えていく感じです。

粗削りの段階から、最終的なラインの流れを意識した整形に。

角を丸く整えることで、柔らかく上品な印象に仕上げます。

もちろんこれも、2本3本と表情が変わらないように同じように加工します。

3本すべて同じテンション・厚み・削り具合で整形。

一点ごとのブレを抑えるため、常に比較しながら制作を進行しています。

えぐりが終わったら、今度はそれ以外の表面に綺麗に丸みをつけていきます。

今回は後のことを考えて弱めの甲丸にしました。

甲丸仕上げは、指あたりが良く、普段使いしやすい形状。

今回は「弱めの甲丸」として、後の石留め加工に対応できるよう設計しています。

やっぱりこれも3本やります・・・。

ナットの面影が完全に消えた、美しい真鍮リングに変化。

この時点で既に一点モノとしての価値が見える段階です。

ここまで進むともう元がナットだとは分からないですよね?

腕の制作が終わったら石座の制作

腕の制作は一旦ストップして、次は石座を制作していきます。

小さい袋ナットを加工しますが、不要な六角になっている部分を削ってしまいます。

ナットを「石座」という石の台座になる部分のジュエリーパーツに再利用。

SDGs的視点と、素材を無駄なく活かす職人技術の融合です。

その後は、すり鉢状の穴が沢山開いている「石枠成形台」という道具を使い、その穴にコンコンと金鎚でナットを打ち込んで成形します。

これは叩くだけで円錐状に成形できるので本当に便利。

そうすると↓の画像のように円錐状に成型できます。

↓はそれをベースにして、4本爪になる部分以外を削ったところ。

石留め用の爪部分だけを残し、不要な面を削除。

この後は爪と爪の間をえぐって照り返しを付け、石を美しく見せる設計を重視しています。

そして、石枠に丸みを持たせればとりあえず終わりです。

セッティング前のチェック工程。

実際に石を合わせて、爪の高さや角度を最終調整しています。

腕を加工して石座のロー付け

せっかく作ったリングですが、石座を付けるためにトップで切断して石枠が収まるようにすり合わせます。

リングを切断せずにそのまま石枠を乗せる方が簡単ですが、

取ってつけたような感じが出てしまうので今回はこの方法にしました。

ただ、この方法だとすり合わせが上手くいかないとロー付けが汚くなりますし、石座がずれてついてしまったりするので難易度は上がってしまいます・・。

ロー付け後に爪の天地左右がずれていると最悪なので、本当に気を使う工程。

何年やってもすり合わせは難しい工程だと感じます。

リング本体に溝を入れ、石座が沈み込むように設計。

強度・見た目・装着感を両立させる高度な加工です。

腕の接合部を石座の丸味に合わせて削り、セットしてまた削るの繰り返し。

いい感じで腕とパーツの接合部をすり合わせたらロー付けです。

そしてロー付け後はこんな感じ↓

エンゲージなどはもう少し高めにセッティングしますが、今回はエンゲージではないですし石も小さめなのであえて高さは押さえました。

ロー付け後の状態。ロー付け跡を最小限に抑えることで、ジュエリーとしての完成度が一段と高まります。

はみ出た部分は裏から削れば無くなるので問題ありません。

また、すり合わせもいい感じだったので、

ロー材も少なくロー付け部分も分からないようになっています↓。

ロー付け後の段差や不整合を取り除き、装着性を向上。

細部へのこだわりが、完成品の快適さと美しさを支えています。

このリングはとりあえずここで終了。

次は、せっかく作ったもう一本にも穴を開けてしまいます。

今度はすり合わせではなくメレと呼ばれる小さい石を留めるため、等間隔で下穴を加工。

ドリルの寸法、角度、深さなど、精密制御が求められる工程です。

S字のデザインと合うように、トップから下にかけて徐々に石が小さくなるようにします。

(甲丸を弱めにしておいたのは、石留をしようと思っていたからです。)

これでようやく石留と仕上げ前の下準備が出来ました。

一粒石のリングと、メレを埋め込むタイプのリング。

そして1本は同じデザインのメンズ用です。

(研磨前の段階でも、既に高い完成度。構造と美しさの両立がジュエリーデザインにおけるプロの仕事です。)

石留と仕上げをしたら完成

この後は付け心地を意識して指なじみを付け、石を留めて仕上げれば完成です。

結果的に真鍮の一つのナットから、リングを3本作ることが出来ました。

(石座用に小さい袋ナットも使いましたが・・)

完成した真鍮リングは、元のナットとは思えない高級感。

アップサイクルとジュエリー技術の融合を体現した一点モノ作品となりました。

一応ですが最初に決めたテーマ、

・ストレートではなく流れのあるデザイン

・ナットの面影は残さない

・材料の無駄を省き、沢山作る

これはまあ達成できたのではないかなと。

一つのナットからここまで作るのは、我ながら変態だと思います・・・いい意味で。

そして、面白そうだなと参加したcreemaの企画でしたが、↓の様な嬉しい結果もついてきました。

驚きのアップサイクルで賞を頂きました~。

受賞発表ページ(Creema公式):

👉 https://www.creema.jp/event/summer-study

今回の自由研究でcreemaから提示されたのは下の三つの課題。

①SDGs課題

②防災課題

③自由課題

この中のSDGs課題にエントリーして、取り組むだけでも新しい発見があったのですが、受賞までできて素直に嬉しかったです。

まとめ|ものづくりの新たな可能性

いかがだったでしょうか?

今回は廃材のナットから指輪を制作しましたが、改めてものづくりについて色々と考える良い機会になり、

「身近な素材にどれだけの可能性が眠っているか」

「ものづくりの喜びと、社会的意義を両立する方法」

を改めて感じる機会となりました。

何気なく捨てられてしまうもので、その価値を見過ごされているものがまだまだ身近にあるのではと気づかされましたし、なにより学生時代以来の「自由研究」としてものづくりを楽しめました。

どのようなジャンルでもアイディア次第で可能性は広がりそうですし、ものづくりが好きな方は是非「大人の自由研究」にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

ジュエリーとハンドメイドnote

ジュエリーとハンドメイドnote